Aufführungabesprechung: „Gott und die Natur“ von Giacomo Meyerbeer am 8. Mai 1811 in Berlin

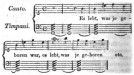

Berlin *). Unter den mancherley Kunstproducten, die uns seit einiger Zeit erfreuten, oder langweilten, steht das, am 8ten May in dem Concert spirituel des Hrn. Kapellm. WeberΔ aufgeführte Oratorium von Schreiber*, Gott und die Natur, in Musik gesetztΔ von Hrn. Meyer Beer, so Δ ausgezeichnet in jeder Hinsicht da, dass es IhnenΔ angenehm seyn wird, etwas Ausführlicheres, als die Berliner und andere Zeitungen lieferten*,Δ über die Arbeit dieses vielversprechenden Künstlers zu hörenΔ, der so vieleΔ wissenschaftliche Bildung mit der vollkommnen Beherrschung derΔ musikalisch-technischen Erfordernisse in sich vereintΔ. Der Plan des Ganzen ist mit reicher Mannigfaltigkeit, und ohne das Gesetz der Einheit zu stören, entworfen. VollesΔ Leben, schmeichelndeΔ Lieblichkeit, und besonders die ächte Kraft des emporstrebendenΔ Genie’s sindΔ darin unverkennbar. Der erste Chor (C-dur) und die darauffolgende Fuge sind sehr weislich ganz mezzo tinto gehalten, und mir fielen nurΔ einige kleine Text-Verstümmelungen auf. No. 2. und 3. Bass-Recitativ und Aria. (Es-dur.)Δ Das Recitativ* istΔ höchst sprechend und wahr. Daran schliesst sich die Arie, bey deren grosser Lieblichkeit man beynahe bedauern möchteΔ, dass ein Bassist sie zu singen habe, wenn nicht Hr. Gern sie vorgetragen, und mich überzeugt hätte, dass er auch in diesem Betracht alle Wünsche befriedigen könneΔ. In dieser Nummer ist die Stelle: da winkt er dem Licht, es schwebet hernieder – | sehr glücklich ganz entfernt gehalten von Haydns: es werde Licht – und zwarΔ durch einen überraschend gehaltenen E dur-Accord der Blas-Instrumente. – No. 4. und 5., Rec. und Aria, (ausΔ B,) gesungen von Hrn. Eunike, wurde einΔ Lieblingsstück des Publicums. Man könnte zwar vielleichtΔ sagen, es wäreΔ Schade, dass gleich Anfangs zwey Arien von MännerstimmenΔ aufeinander folgen: aber der Effect des Blumen-Chors, (No. 6, ausΔ G), von blossen Weiberstimmen vorgetragen, tritt dagegen wie eine freundliche Lichtgestalt hervor, und wurde das zweyte Lieblingsstück des Publicums, ja, veranlasste ein eignes Sonnett auf den Componisten – so wie überhaupt mehrere Gedichte auf den Dichter und Componisten in der Berliner Zeitung befindlich sindΔ*. Die Harfen-Begleitung war aberΔ leider so schwach, dass man sie kaum hörte. No. 7. Discant-Arie, (C-dur) istΔ von einer, für Sopran-Arien seltenen Kraft, (mir beynah das liebste Stück) und in eben diesem Geiste von Dem. Schmalz vorgetragen. Dass diese Sopran-Arie nach dem Weiber-Chor folgt, ist, glaube ich, ein gegründeter Vorwurf, der dem Componisten zu machen ist. Beyde Stücke verlieren dadurch. –Δ No. 8. Chor der vier Elemente. Ein echt kontrapunktisches Meisterstück, Luft, Sopran, Feuer, Alt etc. [Erde, Tenor; Wasser, Bass.] Jedes trägt erst seinen eigenen Gesang, mit dem, dasselbeΔ charakterisirenden Accompagnement vor; am Ende vereinigen sich alle vier Gesänge mit ihren vier Accomp. – also acht Themata – sehr Δ consequent, undΔ besonders von hoher Wirkung da, wo das ganze mächtigeΔ Ensemble, pianissimo wiederholt wird, (in F-dur). So benutzt, und so fliessend und natürlich behandelt, mögen wol allein derlei harmonische Kunststücke anΔ ihrer Stelle stehen und wirken, was sonst selten der Fall ist. – No. 9. Bass-Recitativ. No. 10. Chor: Er war, er ist, und er wird seyn. – Schöne rhetorische Durchführung eines choralmässigen 4stimmigen Gesanges, mit untermischten soli a quadro der vier Hauptsingstimmen, (ausΔ Es.) – No. 11. Duett, zwischen einem Zweifler, und einem Gottesläugner, /Tenor und Bass,) wozwischen ein Chor von Männern Zuversicht und Glaube predigt. Die verschiedenen Charaktere* sind ungemein treffend geschildert und das Ganze Δ zu einem Gusse ver¦bunden. Auch ist es gut gedachtΔ, diesen ernsten Gegenstand blos von Männern unter sich abhandeln zu lassen. (Δ G-moll.) – An dieses Stück schliesst sich der Chor (C dur): Hörst du die Posaun’ erklingen? wo es mich schonΔ freute, dass der Componist nicht die Plattitude beging, Posaunen hören zu lassen. Von hier fängt er an, immer grösser Δ zu werden, bis ans Ende. Der Text wendet sich zur Auferstehung Δ, wo alles Gestorbene zu leben wieder anfangen wird. Der SopranΔ tritt solo und pianissimoΔ nur von einem Paukenwirbel begleitet, nach der spannenden Stille einer Fermate ein:

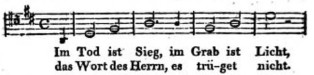

Endlich trittΔ die Schlussfuge einΔ, deren Thema:

die Posaunen erst per augmentationem so vortragen:

und womit der Comp.Δ dann eine feurige Bewegung der Violinen verbindet, und mit einer ausserordentlichenΔ Kraft auf das Ende losgeht. Die Instrumentierung ist durchaus gut berechnet, oftΔ originell und neuΔ. Alle Melodien, selbst die schmeichelndsten, bleiben in den Gränzen des ernsten StylesΔ. Möge Hr. Meyer Beer auf dem Pfade der Kunst mit der Ausdauer, demΔ Fleiss, und der Bescheidenheit fortwandeln, die man bisher an ihm so hochschätzen durfte, und wir haben der Kunst reiche Früchte von ihm zu versprechenΔ.

Apparat

Zusammenfassung

sehr ausführliche Werkbesprechung; nummernweise Vorstellung der Komposition; hebt besonders Nr. 5 (Lieblingsstück des Puplikums) und Nr. 8 (kontrapunktisches Meisterwerk) hervor; mit Notenbeispielen

Generalvermerk

Hierbei handelt es sich mehr um eine Werk- als Aufführungsbesprechung; da Weber, der das Werk sehr gut kannte, bei der Aufführung selbst nicht anwesend war, sondern zu dieser Zeit in München weilte; vermutlich hatte er evtl. nötige Informationen über die Auff. von Meyerbeer erhalten; über die Entstehung des Oratoriums vgl. Brief von Weber an Gänsbacher vom 27. Februar 1811 (Zusatz Meyerbeer); Brief von Weber an G. Weber vom 14./15. September 1811 sowie die kurze Notiz von Gänsbacher in verschiedenen Zeitungen; vgl. auch TB Monatsübersicht Juni 1811

Entstehung

18. Juni 1811 (laut A, Versand am gleichen Tag laut TB)

Überlieferung in 2 Textzeugen

-

1. Textzeuge: Allgemeine Musikalische Zeitung, Jg. 13, Nr. 34 (21. August 1811), Sp. 570–572

Dazugehörige Textwiedergaben

-

Kaiser (Schriften), S. 242–245 (Nr. 25)

-

-

2. Textzeuge: Entwurf: Berlin (D), Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung (D-B)

Signatur: Mus. ms. autogr. theor. C. M. v. Weber WFN 6 (IV), Bl. 32b/v–33a/rQuellenbeschreibung

- über dem Manuskript oben „Berlin. im May 1811.“; Incipit: „Unter den mancherley KunstProdukten“; Datierung: „an die M: Z: abgeschikt d: 18t Juny 1811 von München aus.“; unterzeichnet mit „Niemand.“

- Beginn auf der Rückseite des Manuskriptes von 1811-WeS-06; Ende auf erster Seite von DBl., s. 1811-WeS-09; WZ: Lilienblüte, Gegenmarke: MH, Format 33,1x20,4 cm; von Weber paginiert mit S. 46–47

Dazugehörige Textwiedergaben

-

HellS II, S. 59–64

-

MMW III, S. 30–33

Einzelstellenerläuterung

-

„… Weber aufgeführte Oratorium von Schreiber“Name in Hell II, S. 59 und MMW III, S. 30 verlesen zu „Scheile“.

-

„… Berliner und andere Zeitungen lieferten“Königlich privilegirte Berlinische Zeitung von Staats-und gelehrten Sachen, Nr. 58, (14. Mai 1811), gez.: J. C. F. R. (Johann Carl Friedrich Rellstab) und Berlinische Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen, Nr. 58 (14. Mai 1811) sowie 1811-V-32 und 1811-V-35. Vgl. außerdem den ausführlichen Bericht im Journal des Luxus und der Moden, Jg. 26, Juli 1811, S. 458–462 .

-

„… : 2. 3., . und“Bei Hell, S. 60 „E.“

-

„… und Aria. (Es-dur.) Das Recitativ“Bei Hell, S. 60 „Quintett“.

-

„… der Berliner Zeitung befindlich sind“Vgl. Brief von Meyerbeer an G. Weber vom 22. Mai 1811. Laut Becker I, S. 604, Anmerkung 107, 3 ließ Gottfried Weber auf Grund der von Meyerbeer mitgeschickten Zeitungsauschnitte einen Absatz im Badischen Magazin einrücken (Nr. 75 v. 28. Mai 1811).

-

„… Glaube predigt. Die verschiedenen Charaktere“Bei Hell, S. 62 „Cavatinen“.

Lesarten

-

Textzeuge 1: „in Musik gesetzt“Textzeuge 2: „mit Musik von“

-

Textzeuge 1: Text nicht vorhanden.Textzeuge 2: „hoch und“

-

Textzeuge 1: Text nicht vorhanden.Textzeuge 2: „, bester Freund,“

-

Textzeuge 1: „als die Berliner und andere Zeitungen lieferten,“Textzeuge 2: Text nicht vorhanden.

-

Textzeuge 1: „zu hören“Textzeuge 2: Text nicht vorhanden.

-

Textzeuge 1: „viele“Textzeuge 2: „viel“

-

Textzeuge 1: „der“Textzeuge 2: „aller“

-

Textzeuge 1: Text nicht vorhanden.Textzeuge 2: „zu hören“

-

Textzeuge 1: „Volles“Textzeuge 2: „Glühendes“

-

Textzeuge 1: „schmeichelnde“Textzeuge 2: „herzliche“

-

Textzeuge 1: „emporstrebenden“Textzeuge 2: „empor flammenden“

-

Textzeuge 1: „sind“Textzeuge 2: „ist“

-

Textzeuge 1: „und mir fielen nur“Textzeuge 2: „nur fielen mir“

-

Textzeuge 1: „No. 2. und 3. Bass-Recitativ und Aria. (Es-dur.)“Textzeuge 2: „No: 2. 3., Rec. und A. Es für Baß“

-

Textzeuge 1: „ist“Textzeuge 2: Text nicht vorhanden.

-

Textzeuge 1: „Daran schliesst sich die Arie, bey deren grosser Lieblichkeit man beynahe bedauern möchte“Textzeuge 2: „an das sich die Arie schließt, von deren großer Lieblichkeit man beynah sagen möchte, es sey nach Hell und MMW: schade“

-

Textzeuge 1: „er auch in diesem Betracht alle Wünsche befriedigen könne“Textzeuge 2: „Lieblichkeit in seinem Munde an Ihrer Stelle ist“

-

Textzeuge 1: „und zwar“Textzeuge 2: Text nicht vorhanden.

-

Textzeuge 1: „aus“Textzeuge 2: „in“

-

Textzeuge 1: „ein“Textzeuge 2: „das“

-

Textzeuge 1: „zwar vielleicht“Textzeuge 2: Text nicht vorhanden.

-

Textzeuge 1: „wäre“Textzeuge 2: „sey“

-

Textzeuge 1: „gleich Anfangs zwey Arien von Männerstimmen“Textzeuge 2: „2 Arien und Rec: von 2 Männerstimmen gleich anfangs“

-

Textzeuge 1: „aus“Textzeuge 2: „in“

-

Textzeuge 1: „befindlich sind“Textzeuge 2: „stehen“

-

Textzeuge 1: „aber“Textzeuge 2: Text nicht vorhanden.

-

Textzeuge 1: „ist“Textzeuge 2: Text nicht vorhanden.

-

Textzeuge 1: „–“Textzeuge 2: „Hätte doch können getauscht werden mit einer der frühen Männer Arien, allenfalls der BaßArie“

-

Textzeuge 1: „, dasselbe“Textzeuge 2: „es“

-

Textzeuge 1: Text nicht vorhanden.Textzeuge 2: „logisch“

-

Textzeuge 1: „und“Textzeuge 2: Text nicht vorhanden.

-

Textzeuge 1: „mächtige“Textzeuge 2: „allmächtige“

-

Textzeuge 1: „an“Textzeuge 2: „auf“

-

Textzeuge 1: „aus“Textzeuge 2: „in“

-

Textzeuge 1: Text nicht vorhanden.Textzeuge 2: „sehr“

-

Textzeuge 1: „Auch ist es gut gedacht“Textzeuge 2: „so wie es auch sehr schön und philosophisch gedacht ist“

-

Textzeuge 1: Text nicht vorhanden.Textzeuge 2: „in“

-

Textzeuge 1: „schon“Textzeuge 2: „sehr“

-

Textzeuge 1: Text nicht vorhanden.Textzeuge 2: „und höher“

-

Textzeuge 1: Text nicht vorhanden.Textzeuge 2: „der Welt“

-

Textzeuge 1: „Der Sopran“Textzeuge 2: „Sopran Solo“

-

Textzeuge 1: „solo und pianissimo“Textzeuge 2: „solissimo“

-

Textzeuge 1: „tritt“Textzeuge 2: „schlägt“

-

Textzeuge 1: „ein“Textzeuge 2: „loß“

-

Textzeuge 1: „der Comp.“Textzeuge 2: „er“

-

Textzeuge 1: „ausserordentlichen“Textzeuge 2: „ungeheuren“

-

Textzeuge 1: „oft“Textzeuge 2: „und“

-

Textzeuge 1: Text nicht vorhanden.Textzeuge 2: „, nie überladen“

-

Textzeuge 1: „dem“Textzeuge 2: Text nicht vorhanden.

-

Textzeuge 1: „ihm zu versprechen“Textzeuge 2: „diesem Genius zu prophezeien“